Augsburg. Am Nachmittagshimmel über Augsburg hängen dunkle Wolken. Ein kalter Wind pfeift durch die Gassen, und jetzt fängt es auch noch an zu regnen! So ein Schmuddelwetter macht depressiv, könnte man flapsig behaupten. Claudia Halter würde so etwas nie sagen. Denn die 44-Jährige weiß, wie sich eine Depression anfühlt. Und dass das rein gar nichts mit dem Wetter zu tun hat.

Jeder fünfte Beschäftigte hatte schon eine Depression

Halter sitzt beim Gespräch mit aktiv in einem Café an der Augsburger Ulrichskirche, nippt an einer heißen Schokolade und sagt: „Wenn bei mir eine akute Phase der Depression anfing, war das so, als wenn man mit einem Auto auf den Grand Canyon zurast: Man sieht die Schlucht, aber man weiß, das Auto hat keine Bremsen.“ Seit ihrer Kindheit habe sie immer wieder solche Episoden erlebt. „Meist dauerten die zwei bis sechs Wochen. Danach ging es mir wieder monatelang besser.“ Das Schlimmste sei immer der Beginn einer depressiven Phase gewesen: „Am Tiefpunkt war ich dann so antriebslos, dass ich nur noch funktioniert habe.“

„Statistisch gesehen gibt es in nahezu jedem Unternehmen depressiv erkrankte Mitarbeiter.“

Professor Ulrich Hegerl, Psychiater

Dass die promovierte Chemikerin das Auf und Ab ihrer schweren Depression heute hinter sich hat, verdankt sie einem mutigen Schritt: Als sie 2015 einen Zusammenbruch erlitt, ging sie am nächsten Tag zu ihrer Hausärztin. Berichtete von ihrer Traurigkeit, den Versagensängsten, dem Gefühl der Überforderung. Die Medizinerin überwies Halter in eine stationäre Therapie. Durch die Klinik und die nachfolgende Behandlung habe sich ihr Leben gedreht, sagt Halter: „Ich hatte großes Glück.“

Das haben leider nicht alle Depressionspatienten. Immer noch wird ein Großteil der Suizide in Deutschland von der Krankheit verursacht. Depressionen und andere psychische Leiden sind der Deutschen Rentenversicherung zufolge für fast 42 Prozent der Erwerbsminderungsrenten verantwortlich. Und laut einer Studie der Stiftung Deutsche Depressionshilfe wurde das Krankheitsbild bereits bei jedem fünften Beschäftigten schon einmal diagnostiziert! Depressionshilfe-Vorstand Professor Ulrich Hegerl ist sich sicher: „Statistisch gesehen gibt es in nahezu jedem Unternehmen depressiv erkrankte Mitarbeiter.“

Von außen ist die Krankheit nur schwer zu erkennen

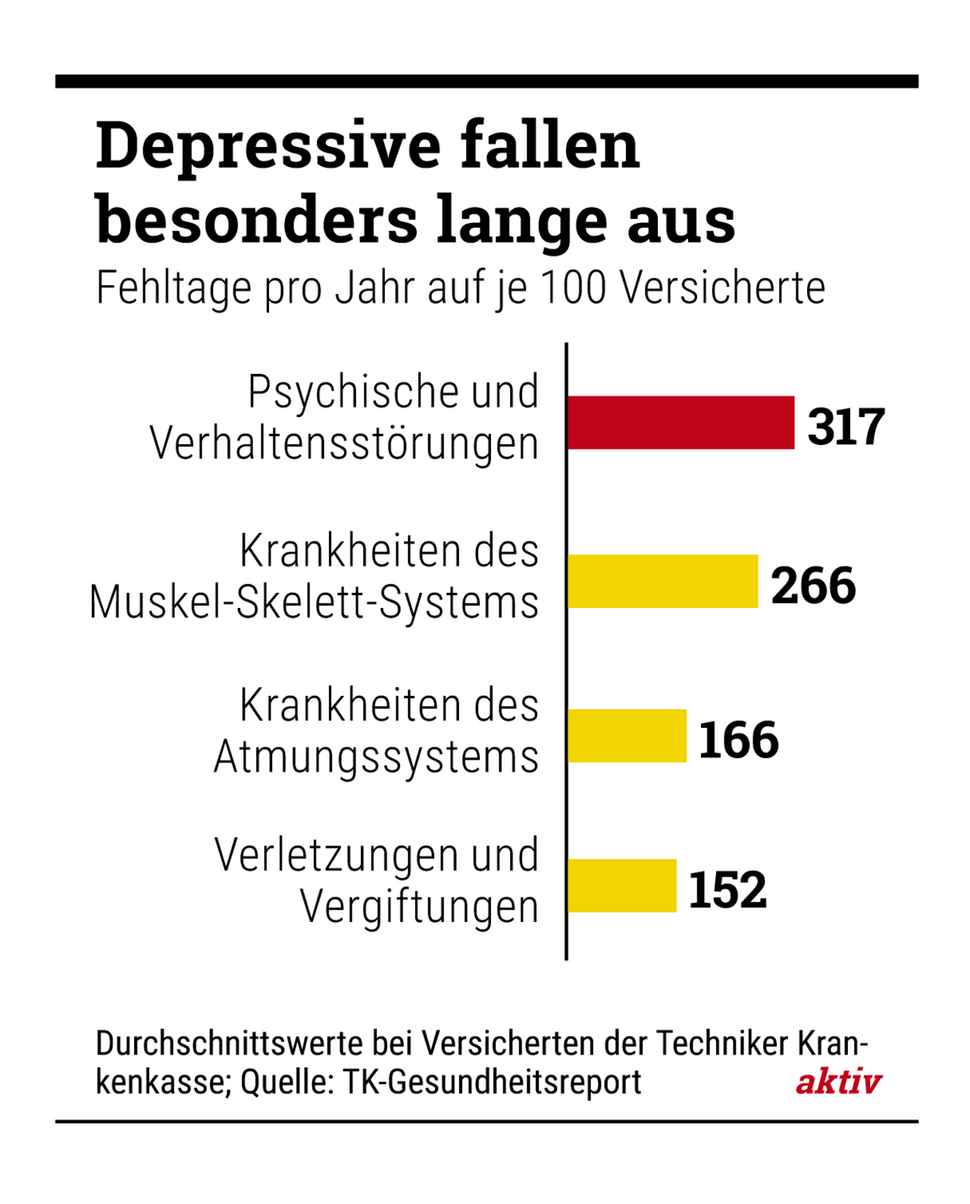

Das spiegelt sich auch im Krankenstand der Betriebe: Hier belegt die Depression seit Jahren den Spitzenplatz bei den krankheitsbedingten Ausfallzeiten. Laut einer Auswertung der Techniker Krankenkasse waren es 2021 allein bei ihren rund elf Millionen Versicherten knapp sieben Millionen Fehltage.

Tückisch ist, dass die Erkrankung oft lange Zeit nicht auffällt. „Ich hatte auch in den schlimmsten Phasen nie Fehlzeiten“, sagt Claudia Halter. Kollegen hätten also kaum eine Chance gehabt, ihre Depression zu erkennen. Als Außendienstlerin war sie nur selten im Büro. Und wenn, dann habe sie ihre Stimmung gut versteckt. „Dass ich zu Hause nur auf dem Sofa liegen konnte, hat im Unternehmen niemand mitgekriegt.“

Im Arbeitsalltag einer psychischen Störung etwas entgegenzuhalten, sei extrem schwierig, sagt auch Psychiater Hegerl. „Bei einer Suchterkrankung weiß man, was zu tun ist, wenn etwa jemand mit einer Alkoholfahne in die Firma kommt.“ Bei der viel häufigeren Depression dagegen fehle es oft an Wissen. „Mit Kursen zur Stressreduktion verhindert man die Krankheit nicht. Denn Depression ist keine Folge von Überlastung“, erklärt Hegerl (mehr dazu im Interview rechts).

Auch Halter glaubt nicht, dass sie ein Achtsamkeitstraining vor dem Absturz in die Krankheit bewahrt hätte. Dafür lagen die Probleme zu tief. Schon als Kind habe sie depressive Phasen gehabt, sagt die gebürtige Niederbayerin. Darüber sprechen konnte sie damals nicht. „Wir haben zu Hause nie über Gefühle geredet.“ Auch nicht mit der Mutter, die ebenfalls unter Depressionen litt. Erst in der Therapie habe sie gelernt, über die Krankheit zu reden.

Erkrankten hilft eine offene Gesprächskultur

Studien zeigen: Menschen mit der Veranlagung zur Depression hilft eine offene Gesprächskultur im Unternehmen. Fehlt sie, müssen die Betroffenen mit ihren Gefühlen allein zurechtkommen. Ein Grund dafür, warum Arbeitslose ein höheres Erkrankungsrisiko haben: Ihnen fehlt nicht nur die Struktur, sondern auch der hilfreiche soziale Austausch.

Aber wie spricht man eine psychische Erkrankung an? Ein Erfolgsbeispiel ist da das Projekt Peers @ Work der Deutschen Bahn: Seit 2018 können sich Beschäftigte der Bahn an geschulte „kollegiale Depressionsbegleiter“ wenden, Menschen also, die selbst einmal an Depressionen erkrankt waren. Betroffene öffnen sich Leidensgenossen gegenüber eher – so die Idee.

Außendienst-Mitarbeiterin Halter arbeitet seit einiger Zeit beim Technologieunternehmen Thermo Fisher in Dreieich bei Frankfurt. Dort ist sie von Anfang an offen mit der Erkankung umgegangen. Sie freut sich, wenn sie Kollegen beim Umgang mit Depressionen helfen kann: „Ich finde, man sollte über die Erkrankung genauso reden können wie über einen Beinbruch.“

Heute geht es Halter gut, sie kann voll arbeiten und das Leben genießen. Zwar bleibe die Veranlagung da, sagt sie. „Aber ich weiß heute, was ich tun muss, um nicht wieder in die Depression abzurutschen.“

Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Sie sich in einer akuten Krise befinden, wenden Sie sich bitte an einen Arzt oder Psychotherapeuten – oder wählen Sie einfach den Notruf 112. Die Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr (und kostenfrei) unter: 0800 / 111 0 111 oder 0800 / 111 0 22

Michael Aust berichtet bei aktiv als Reporter aus Betrieben und schreibt über Wirtschafts- und Verbraucherthemen. Nach seinem Germanistikstudium absolvierte er die Deutsche Journalistenschule, bevor er als Redakteur für den „Kölner Stadt-Anzeiger“ und Mitarbeiter-Magazine diverser Unternehmen arbeitete. Privat spielt er Piano in einer Jazz-Band.

Alle Beiträge des Autors