Spätestens beim Betreten des Schiffes wird klar, warum der nette Werft-Mitarbeiter auf dem Weg zur Ausrüstungspier eine Runde Ohrstöpsel für alle angeboten hatte. Zu spät, jetzt sind wir auf dem Zwischendeck, und der Lärm ist wahrhaft höllisch. Ganz so, als würde jemand mit einem schweren Hammer auf ein Metallteil einschlagen. Immer und immer wieder.

Und genauso ist es auch, denn hier auf der „Peking“ besteht fast alles aus Eisen und Stahl, und vieles davon muss weg. Da hilft zum Teil nur blanke Gewalt. „Geht nicht anders“, sagt Joachim Kaiser. „Wenn wir hier fertig sind, soll das Schiff möglichst wieder so aussehen wie damals in den 20er Jahren. Das Ziel ist eine möglichst form- und materialgerechte Rekonstruktion. Und deshalb muss eben auch einiges beseitigt werden, was in den vielen Jahren von den verschiedenen Eigentümern ein- und angebaut wurde.“

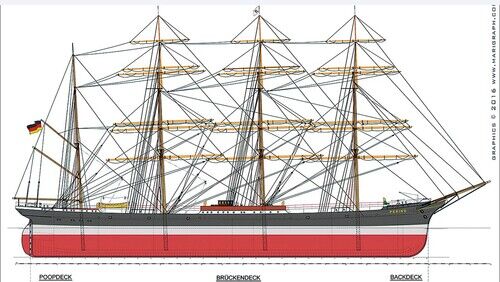

Ein Schmuckstück aus der letzten Phase der Segel-Ära

Kaiser kennt den Viermaster wie kaum ein Zweiter. Er sitzt im Vorstand der Stiftung Hamburg Maritim, die seit Mitte 2016 Eigentümerin der „Peking“ ist, und hat die Übernahme-Verhandlungen mit dem früheren Eigner aus New York geführt. Nun koordiniert er die Restaurierung des Schiffes im Auftrag der Stadt Hamburg.

Eine Aufgabe, um die ihn wohl viele Segelschiff-Fans aus aller Welt beneiden, trotz des Lärms und der immer neuen Überraschungen, die mit dem Projekt verbunden sind. Denn die „Peking“ ist nicht irgendein Schiff, sondern ein echtes Juwel. Ein Schmuckstück aus der letzten Phase der Segel-Ära.

Die faszinierende Geschichte der „acht Schwestern“

Der Viermaster, gebaut von Blohm & Voss in Hamburg, gehört zu den legendären „Flying P-Linern“ der Reederei Ferdinand Laeisz. Die Segelschiffe waren weltweit bekannt für ihre Zuverlässigkeit und ihre Geschwindigkeit.

Das „P“ verdankten sie dem Umstand, dass ab 1857 alle FL-Schiffe Namen mit diesem Anfangsbuchstaben hatten. Begonnen hatte das mit einer Bark, die der Reeder nach dem Spitznamen seiner Frau „Pudel“ taufte.

Die letzten acht Laeisz-Frachtsegler, zu denen auch die „Peking“ zählte, nannte man auch die „acht Schwestern“, da sie weitgehend baugleich waren. Sie hatten alle einen Stahlrumpf, vier Masten und wurden für die sogenannte Salpeterfahrt nach Südamerika eingesetzt. Diese war ein wichtiger Faktor für die Rohstoffversorgung Deutschlands, da der Salpeter (Natriumnitrat) aus der chilenischen Atacama-Wüste für die Produktion von Dünger und Sprengstoff benötigt wurde.

Das Schiff wechselte mehrfach den Besitzer

Heute sind neben der „Peking“ nur noch drei dieser acht Frachtsegler erhalten: die „Pommern“, die „Passat“ – und die „Padua“, die mittlerweile „Kruzenstern“ heißt und der russischen Marine als Schulschiff dient.

Auch die „Peking“ wurde zeitweilig zu solchen Zwecken eingesetzt, nachdem sie 1932 nach England verkauft worden war. Die neuen Eigner änderten den Namen in „Arethusa“ und bauten die Bark zu einem Schulschiff um, das unweit von Rochester vor Anker lag.

Der Frachtsegler „Peking“ soll das neue Schmuckstück im Hamburger Hafen werden

Nach Beginn des zweiten Weltkriegs gab es erneut einen Besitzerwechsel, als die Royal Navy den Großsegler kurzerhand requirierte und nach Südengland brachte. Als der Krieg im Mai 1945 endete, erhielten die zivilen Eigentümer ihre Schiff zurück.

Jahrelange Verhandlungen zwischen New York und Hamburg

1975 wurde die Bark schließlich in die USA verkauft und landete im New Yorker „South Street Seaport Museum“. Und hier kommt wieder Joachim Kaiser ins Spiel, denn nach knapp 30 Jahren auf dem East River war das Schiff dringend renovierungsbedürftig und das Museum offen für Gespräche mit neuen Interessenten. So begannen jahrelange Verhandlungen zwischen New York und Hamburg, bei denen der Verein „Freunde der Viermastbark Peking“ (peking-freunde.de) und Joachim Kaiser von der Stiftung Hamburg Maritim (stiftung-hamburg-maritim.de) eine entscheidende Rolle spielten.

Als der historische Segler 2017 endlich auf einem Transportschiff in Deutschland ankam, war die Freude groß – aber auch der Schock über das Ausmaß der Schäden. Bei einem Gang durch den Laderaum zeigt Joachim Kaiser auf faustgroße Rostlöcher und marode Stellen, die wegen des dicken Farbanstrichs kaum zu ahnen waren. „Bei der Übernahme in New York war das Schiff kaum noch schwimmfähig“, erzählt der 70-Jährige. „Es war wirklich in einem beklagenswerten Zustand.“

Jede Menge Beton im Rumpf

Richtig stabil war eigentlich nur der Beton, den die englischen Eigentümer seinerzeit als Ballast in den Rumpf gekippt hatten - zusätzlich zu den rund 1.000 Tonnen, die schon vorher beim Bau auf der Hamburger Werft von Blohm & Voss eingebracht worden waren.

Im Zuge der Restaurierung musste er an mehreren Stellen mühsam aufgestemmt werden. Dabei machten die Werftarbeiter eine kuriose Entdeckung: Im Beton befanden sich diverse Metallteile vom Schiff, mit denen das Gewicht erhöht werden sollte. Darunter waren auch die Beine des früheren Kapitänstisches.

Unterstützung bei der Renovierungsarbeit erhält das Team der Stiftung Hamburg Maritim von den Rahsegler-Experten Detlev Löll und Jens Marjanczik, die mit der Bauaufsicht betraut wurden. Eine anspruchsvolle Aufgabe, denn bei einem Projekt wie diesem gibt es immer wieder neue Überraschungen. So zeigte sich erst nach einigen Wochen, dass die „Peking“-Farbanstriche außen und innen erhebliche Mengen Blei enthalten. Außerdem wurde Asbest gefunden. Das verkomplizierte die Arbeiten und führte zu einem Mehraufwand in Millionenhöhe.

Bundestag sagte eine Summe von 120 Millionen Euro zu

Geld ist ein Thema, über das passionierte Schiffsliebhaber wie Mathias Kahl vom Verein „Freunde der Viermastbark Peking“ und Joachim Kaiser ungern reden, aber natürlich war früh klar, dass das Vorhaben nicht billig werden würde. Dass es letztlich doch realisiert werden konnte, ist maßgeblich dem Bundestag zu verdanken, der 2015 eine Summe von 120 Millionen Euro zusagte.

26 Millionen Euro davon sind laut Plan für das „Peking“-Projekt vorgesehen, der Rest für den Aufbau des neuen Hafenmuseums, in dem der Frachtsegler künftig zu sehen sein wird. „Ich bin stolz wie Bolle, dass es gemeinsam mit dem Kollegen Rüdiger Kruse von der CDU gelungen ist, die Finanzierung zu sichern“, sagte der Hamburger Johannes Kahrs, der sich als haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für das Projekt engagiert hatte. „Das Schiff ist das künftige Wahrzeichen des Deutschen Hafenmuseums. Dort wird es für die Hamburger und Besucher aus aller Welt eine begehbare Attraktion und ein großartiger Anziehungspunkt sein.“

Künftiger Standort in Hamburg noch unklar

Vorher allerdings erwartet die Beteiligten noch eine Menge Arbeit, nicht nur auf der Werft. Auch in Hamburg müssen sich die Zuständigen noch einmal zusammensetzen, denn die Standort-Planung für die „Peking“ wackelt. Grund: Der vorgesehene Liegeplatz im Hansahafen, der nach Einschätzung von Joachim Kaiser grundsätzlich gut geeignet wäre, liegt im Nahbereich mehrerer Gefahrgut-Terminals, weshalb gegenwärtig keine Baugenehmigung erteilt werden kann.

Nun muss eine Entscheidung her, und zwar bald, da das Schiff schon im Mai 2020 nach Hamburg kommen soll. Mathias Kahl ist optimistisch. „Notfalls gäbe es noch eine alternative Idee, die auch nicht schlecht wäre. Wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen, wird man das Problem lösen. Bei anderen Projekten wie der Elbphilharmonie ist das ja ebenfalls gelungen.“

Der gebürtige Westfale ist seit über 35 Jahren im Medienbereich tätig. Er studierte Geschichte und Holzwirtschaft und volontierte nach dem Diplom bei der „Hamburger Morgenpost“. Danach arbeitete er unter anderem bei n-tv und „manager magazin online“. Vor dem Wechsel zu aktiv leitete er die Redaktion des Fachmagazins „Druck & Medien“. Wenn er nicht für das Magazin „aktiv im Norden“ in den fünf norddeutschen Bundesländern unterwegs ist, trainiert er für seinen dritten New-York-Marathon.

Alle Beiträge des Autors