Hagen/Neunkirchen. Es geht lärmend zur Sache in dem runden Teller: Funken sprühen, Schleifsteine ebnen die Enden der Stahlfedern. György Barabas nimmt eine kleine Feder heraus, kontrolliert den Schliff und legt sie auf die Waage. „Immer, wenn wir eine neue Sorte einfüllen, prüfen wir, ob die Maschine auch richtig eingestellt ist“, erklärt der Zerspanungsmechaniker.

Das Hagener Familienunternehmen Schrimpf & Schöneberg stellt viele verschiedene Federn her, die in Möbeln und Haushaltsgeräten, vor allem aber in Autos verbaut werden. Und Barabas arbeitet an einer Schleifmaschine, die stündlich mehrere Tausend Stück ausspuckt.

„100 Prozent“ steht auf dem Ausweis, den György Barabas hervorholt

Auf den ersten Blick gleicht die Firma vielen anderen Metall- und Elektro-Betrieben. Nur, dass Barabas wie auch 17 weitere seiner insgesamt rund 100 Kollegen bei Schrimpf & Schöneberg eine Schwerbehinderung hat. „100 Prozent“ steht auf dem Ausweis, den er aus dem Portemonnaie holt.

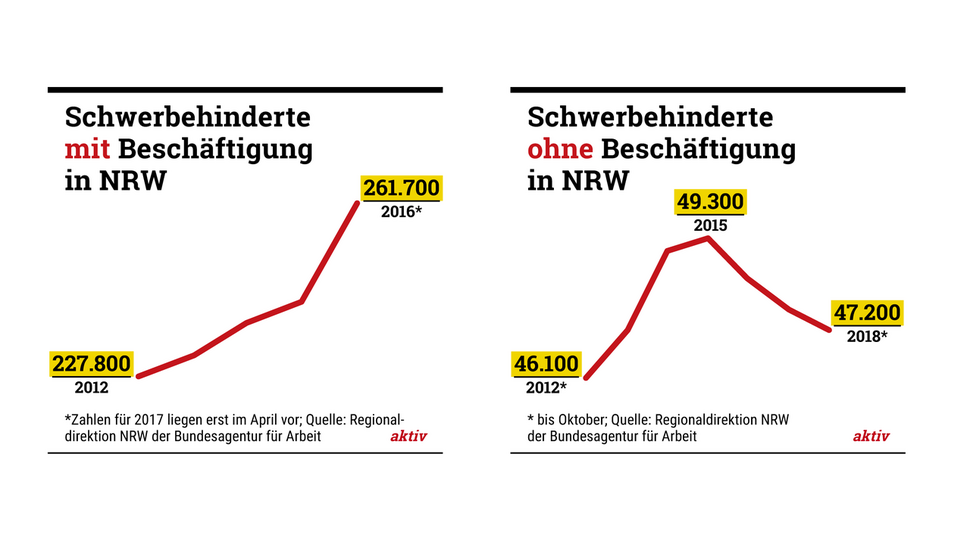

Nur ein Beispiel dafür, wie auch Menschen mit Behinderung vom Boom am Arbeitsmarkt profitieren. 2016 waren laut einer im November 2018 veröffentlichten Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Regionaldirektion NRW) landesweit 261.700 Personen mit Handicap in regulärer Arbeit, so viele wie noch nie.

In Deutschand gibt es fast 900 Inklusionsbetriebe

Der 30-Jährige ist mit einem seltenen Gendefekt, dem Apert-Syndrom, geboren. Die Finger an den beiden Händen waren zusammengewachsen und wurden in der Kindheit operativ getrennt. „Eine Faust machen und winzige Dinge greifen ist schwierig“, sagt er. Trotz seiner missgebildeten Hände kann er Rohlinge in die Behälter füllen, Schläuche wechseln, die Einstellungen an der Schleifmaschine vornehmen, die Federn prüfen, schreiben - fast alles. Zudem arbeitet er Vollzeit in Früh- und Spätschicht. Und er fehlt kaum.

Nach seiner Metaller-Ausbildung beim Integrationsfachdienst in Hagen fand Barabas ein Jahr lang keinen Job. Dann vermittelte ihm sein Betreuer ein Praktikum beim Federnproduzenten - und das passte wie angegossen.

Die Firma ist seit zehn Jahren ein Inklusionsbetrieb mit einem hohen Anteil an körperlich und geistig Behinderten (18 Prozent der Belegschaft). Bundesweit gibt es knapp 900 solcher Betriebe, die deutlich mehr Behinderte beschäftigen, als vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Wer die Mindestquote nicht erfüllt, muss eine Ausgleichsabgabe entrichten

Unternehmen sind verpflichtet, einen festen Anteil der Jobs mit Schwerbehinderten zu besetzen. So schreibt das Sozialgesetzbuch für Firmen mit mehr als 20 dauerhaften Arbeitsplätzen eine Mindestquote von 5 Prozent vor. Wer diese verfehlt, muss eine Ausgleichsabgabe zahlen, die bis zu 320 Euro pro Monat und nicht pflichtgemäß besetztem Arbeitsplatz beträgt.

Die Hagener bekommen Zuschüsse und Beratung durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und den Integrationsfachdienst, um die Arbeitsplätze entsprechend zu gestalten und Minderleistungen auszugleichen. Die meisten Mitarbeiter mit Behinderung sind dort in der Schleiferei beschäftigt, wo die Maschinen für kleinere Aufträge von Hand bestückt werden. Dort hat auch Barabas angefangen. Doch die Firma ist dabei, die Fertigung zu erweitern und zu modernisieren, um größere Stückzahlen fertigen zu können.

Die Menschen mit Behinderung werden als kompetente und hoch motivierte Mitabeiter geschätzt

Deshalb wechselte Barabas vor zwei Jahren an eine neue CNC-Anlage: „Ich will mich weiterentwickeln. Mich interessiert es, wie eine Maschine gesteuert wird.“ Auch mit den nicht behinderten Kollegen kommt er „super zurecht“, wie er sagt. Der BVB-Fan hat eine Dauerkarte und geht regelmäßig mit anderen Fußball-Fans ins Stadion.

Der Autozulieferer Schrimpf & Schöneberg hat sich seinerzeit dagegen entschieden, einfache Tätigkeiten in Niedriglohnländer auszulagern. Stattdessen kooperierte er mit den Iserlohner Behindertenwerkstätten. Mit der Qualität und Zuverlässigkeit war er so zufrieden, dass er eine Integrationsabteilung bei sich im Haus schuf. Diese ist seitdem stetig gewachsen. Die Menschen mit Beeinträchtigungen werden als kompetente und hoch motivierte Mitarbeiter geschätzt. „Natürlich ist der Krankenstand etwas höher, manche sind nicht ganz so schnell oder psychisch nicht so belastbar“, sagt Inklusionsbeauftragte Nina Jansen. „Es kommt auf den Einzelfall an. Deshalb ist ein mehrwöchiges Praktikum bei uns Voraussetzung.“

„Ich kann verstehen, dass viele Betriebe das Risiko scheuen“

Und ohne staatliche Unterstützung ginge es auch nicht. Dabei hangelt man sich von Förderprogramm zu Förderprogramm. „Es fehlt die Planungssicherheit“, bedauert Jansen. „Wir wissen aus Erfahrung, es geht immer irgendwie weiter. Aber ich kann verstehen, dass viele Betriebe das Risiko scheuen.“

Das Presswerk Struthütten (PWS) im Siegerland ist kein Inklusionsbetrieb und erhält auch keine Zuschüsse. Aber der 17-jährige Max Scholl sollte seine Chance bekommen. Er erlernt beim Autozulieferer (Baugruppen für Abgassysteme von Pkw und Nutzfahrzeugen) in Neunkirchen den Beruf des Metallwerkers: in einer verkürzten, zweijährigen Ausbildung ohne Theorieprüfung.

Max hat Lernschwierigkeiten, kann sich wegen eines angeborenen Aufmerksamkeitsdefizits (ADS) schlecht konzentrieren und verstummt bei Personen, die ihm nicht vertraut sind. Mutismus nennt sich das. In der Lehrwerkstatt und mit seinem Ausbilder redet er aber wie gedruckt, macht nur einen etwas schüchternen Eindruck. „Hier gehen die Leute so mit mir um, als ob ich hier schon paar Jahre arbeiten würde.“ Der Jugendliche hat schon an der Dreh- und an der Fräsmaschine gestanden, nur Schweißen hat er noch nicht ausprobiert.

„Max ist zehn Jahre lang mit hängendem Kopf zur Schule gegangen und zurück“, erzählt Ausbildungsleiter Markus Petri. Aber vom PWS-Praktikum sei er freudestrahlend nach Hause gekommen. Die Eltern wunderten sich: Was ist passiert? „Ihm liegt das Praktische. Damit kommt er sehr gut klar“, sagt Petri.

Ausbildung im Metallbetrieb statt Einfach-Job in sozialer Einrichtung

Die Eltern setzten sich sehr dafür ein, dass Max eine Lehre bei PWS macht. Sonst hätte er zu einer sozialen Einrichtung gehen müssen. „Bei uns durchläuft er die Stationen wie alle anderen Azubis auch“, sagt Petri. Allerdings helfen ihm Sozialpädagogen beim Schulstoff.

Nach dem Abschluss wird Max voraussichtlich einen Kollegen ersetzen, der in Rente geht und der in der Vorbereitung des Werkzeugbaus einfachere Tätigkeiten verrichtet. PWS macht alle Werkzeuge, die für die Stahlumformung notwendig sind, selbst.

„Jemanden wie Max zu unterstützen, sehe ich als Teil meines Berufs. Und ich sehe bei ihm die Erfolge!“, freut sich Petri. Der Jugendliche braucht zum Beispiel keine Medikamente gegen Mutismus mehr zu schlucken. „Für uns ist er jetzt wie ein ganz normaler Azubi mit leichter Lernschwäche.“

Interview: Vorurteile abbauen – das ist wichtig

Petra Winkelmann erklärt, was bei der Inklusion zu beachten ist

Nach einem Unfall im Rollstuhl zu sitzen oder eine bleibende körperliche Einschränkung zu haben, muss nicht das Aus im Arbeitsleben bedeuten, weiß Petra Winkelmann. Sie ist Projektleiterin von Rehadat in Köln, Deutschlands größter Internet-Plattform für die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Allein im letzten Jahr verzeichnete die Plattform 2,5 Millionen Nutzer.

Frau Winkelmann, Sie sprechen lieber von Inklusion statt Integration von Behinderten – warum?

Integration heißt, dass sich jemand auf ein bestehendes System einstellen – und sich anpassen muss. Bei der Inklusion wird versucht, die Umgebung so zu gestalten, dass unterschiedliche Bedürfnisse erfüllt sind. Bei der Barrierefreiheit beispielsweise profitieren nicht nur Rollstuhlfahrer.

Wie funktioniert Inklusion in Betrieben?

Indem Arbeitsplätze technisch und organisatorisch verändert werden. Dafür gibt es Beratungsangebote und Fördermittel. Aber besonders wichtig ist, dass Führungskräfte mitziehen und gegenseitiges Vertrauen aufgebaut wird, denn wir haben viel zu oft mit Vorbehalten und Ängsten zu kämpfen.

Inwiefern?

Es gibt Beispiele, da versuchen Betroffene eine fortschreitende Erkrankung, etwa eine Sehbehinderung, lange zu überspielen. Das kann nicht gut gehen. Es sollte jederzeit möglich sein, gesundheitliche Probleme anzusprechen. Entsprechende Maßnahmen müssen rechtzeitig eingeleitet werden, damit nicht irgendwann die Kündigung im Raum steht.

Dennoch tun sich viele Unternehmen schwer.

Ja. Besonders kleine Betriebe überschätzen die Risiken. Wie entwickelt sich die Krankheit bei meinem Mitarbeiter? Kann er seine bisherige Tätigkeit überhaupt noch ausüben? Braucht er eine Umschulung? Und: Welche Unterstützung bekomme ich als Arbeitgeber von außen?

Wie begegnet Rehadat Vorbehalten?

Mit Information! Über die Behinderung und Möglichkeiten der Arbeitsplatzgestaltung, mit Beispielen aus der betrieblichen Praxis, Infos rund um gesetzliche Rahmenbedingungen und Möglichkeiten der Beratung und Förderung.

Und hilft so Arbeitnehmer und Betrieb.

Klar. Behinderungen treten meist im höheren Alter auf und treffen damit oft Fachkräfte, die schon lange im Betrieb sind und viel Wissen haben. Man sollte alles tun, um die zu halten. Darüber hinaus lohnt es sich auch, jungen Leuten mit chronischen Erkrankungen eine Chance zu geben. Deren Ausbildung wird umfangreich gefördert.

Infos zum Thema berufliche Inklusion: rehadat.de

Matilda Jordanova-Duda schreibt für aktiv Betriebsreportagen und Mitarbeiterporträts. Ihre Lieblingsthemen sind Innovationen und die Energiewende. Sie hat Journalismus studiert und arbeitet als freie Autorin für mehrere Print- und Online-Medien, war auch schon beim Radio. Privat findet man sie beim Lesen, Stricken oder Heilkräuter-Sammeln.

Alle Beiträge der Autorin